笛卡尔《沉思集》 笛卡尔《第一哲学沉思集》适合作为入门原著的5大理由

互联网分享的内容——

大家好,我是阿勋老师~

哲学史上的经典原著有很多,但并不是每本原著都适合入门的。现在很多同学喜欢一上来就读谢林、黑格尔,但其实这俩人的书一点都不适合初学者阅读。如果硬要读他们,结果往往是事倍功半。

关于适合入门的哲学原著,我一直推荐笛卡尔的《第一哲学沉思集》。那为什么这本书适合作为原著的入门书呢?主要有5点原因:

大家都知道,笛卡尔被称为近代哲学之父。他的“我思故我在”奠定了近代哲学的主体性原则,这被看做是哲学在古希腊之后的新的开端。但凡要深入研究近现代哲学,都一定绕不开笛卡尔。

其实笛卡尔对近现代哲学的影响是多方面的,不仅限于大家耳熟能详的“我思故我在”。

例如,大家都知道近代哲学的一条发展线索是唯理论和经验论的斗争,并且我们一般会把笛卡尔当做唯理论的代表之一。但其实笛卡尔不止是唯理论的代表,经验论也深受笛卡尔的影响。例如,洛克、贝克莱、休谟讨论人类知识的基本立足点是“观念”(因此经验论又被称为英国观念论),而所谓的“观念学说”就是在笛卡尔这里奠定的(当然也有中世纪的渊源)。“观念学说”的背后站着的就是主体性原则,因为观念是内在于主体的,是主体可以“亲知”的思维样态,经验论批判实体的逻辑,就是以亲知的观念为立足点,来否定观念“背后”存在着神秘的“支撑点”。所以,无论是唯理论还是经验论,都是在笛卡尔所打开的全新哲学空间中活动的。

再者,当今法国现象学的最新发展——以马里翁为代表的现象学的神学转向——也是通过对笛卡尔那里我思和上帝关系的再思考而得以开启的,并以此来反对整个德国唯心论传统对笛卡尔的解释。可见,笛卡尔虽然是十七世纪的哲学家,但他的思想在当今最前沿的思想论域中依然充满了活力。

因此,无论是想深入理解近代哲学史的发展理路,还是想参与最前沿的哲学思想论辩,笛卡尔都是绕不过去的。而笛卡尔的哲学思想最重要的呈现就是《第一哲学沉思》这本书。因此,这本书也是学习西哲必读的一本书。无论你以后是否要研究笛卡尔,这本书都是必须要读的,因为这是基础。如果这本书没读过,那只能说你没有基础的哲学素养。基础不是意味着简单,恰恰意味着它重要。即便是入门的原著,我们也应该挑重量级的书来读,不要挑一些“边边角角”的书来读。只有读这种基础性“元典”才是有意义的。

笛卡尔这本书的写作风格相对来说是比较平实的。平实的意思是说它起码在语言上没有那么抽象晦涩,不像德国古典哲学的书,无论是康德、费希特还是谢林、黑格尔,都是思辨风格的哲学文本,不仅概念繁多精密,而且语句冗长,一章读完可能完全不知道他在说什么,简直就不是人话,想理解都无从下手。

但是《第一哲学沉思集》要好一点,它其实是笛卡尔自己跟自己的对话,它会一步一步引导你去探究那些疑难,没有太繁复的概念系统,语言风格基本算是人话。虽然说想读懂也有难度,但比起德古的文本要好太多了,起码肯定能读懂一部分。

第三,哲学史预备要求较少

很多哲学著作对读者的哲学史素养其实是有很高的要求的,因为它们是在前人的基础上展开哲学讨论,如果你对前人的学说没有足够的了解,那读这些文本基本是读不懂的。

例如想读黑格尔一定要懂康德(最好对费希特、谢林也都能熟悉),想读尼采一定要懂柏拉图,想读海德格尔一定要懂亚里士多德和胡塞尔。

黑格尔是从康德《纯粹理性批判》对理性和形而上学的革命性批判出发来讨论问题以及回应康德本人的困难(当然也不仅限于康德),尼采的哲学意图是要推翻柏拉图主义,海德格尔则是要以胡塞尔的现象学方法来破解亚里士多德的存在问题。如果你对这些前人的思想学说都不了解,那你根本就不知道他们在说什么。这些书应该属于二阶乃至三阶的著作,绝对不适合新手入门。

但是笛卡尔的《第一哲学沉思集》对读者的哲学史预备要求相对没那么高(虽然也需要了解一些中世纪哲学),因为它本身就是开端性质的作品,所以可以直接上手读它。

第四,有可靠的译本

大部分初学者都没有能力直接阅读原著的原文,不要说古希腊语、拉丁语、德语和法语,可能连英语都够呛。大部分同学只能阅读中译本。那么一本书有没有可靠的中译本就非常重要。

在这方面,我们国内学界对不同哲学家的译介和研究积累的水平是不一样的。有的原著已经有了非常可靠的中译本,甚至有多个中译本,例如柏拉图著作;而有的至今仍然没有可靠的中译本,例如亚里士多德著作。对于没有可靠中译本的著作,我就不建议大家去阅读,因为读了也没用,连可靠的文本都没用,你指望能够深入理解,别逗了,它不把你带歪就不错了。要读,就读有可能中译本的书。

之所以推荐笛卡尔《第一哲学沉思集》,就是因为这本书目前已经有了多个比较可靠的中译本。注意,不是商务印书馆的版本!!商务的版本虽然影响很大,长期以来是这本书唯一的中译本,它的翻译也还可以,但毕竟是比较早的译本了。

很多比较早的译本有个共同的缺点:对关键术语的翻译不够精确,因为老一辈的译者往往缺乏这方面的意识。学术研究是需要积累的,老一辈学人的主要任务是先把哲学外国哲学的著作翻译过来,在精确性上没有太高的要求。但今天我们必须对精确性有更高的追求。《沉思集》的商务版在很多概念术语的翻译上也不够精确,关键概念也没有标注原文。

除此之外还有一个非常要命的问题。很多同学可能不知道,笛卡尔这本书其实是用拉丁文写的,而不是法语,虽然笛卡尔是法国人。因为笛卡尔那个时代,拉丁文才是通用的学术语言,至于法语只是老百姓交流使用的俗语而已。在有了拉丁文版的《沉思集》后,后面又有人把它翻译成了法文,法文本虽然也给笛卡尔看过,但它依然不太可靠(笛卡尔对法文本其实不太重视),包括法文本的分段也跟拉丁文本不同。而学术界但凡引用《沉思集》的文本,依照的一定是拉丁文本,其他国家的权威译本(例如英译本)也一定是依照拉丁文本翻译的。但是商务印书馆的《沉思集》却是依照法文本翻译的,这就导致这个译本的质量是大有问题的,而且它的段落也跟权威的拉丁文本不一致,你都没法在学术上引用它。所以,我们现在再读这本书,不要再用商务本了!

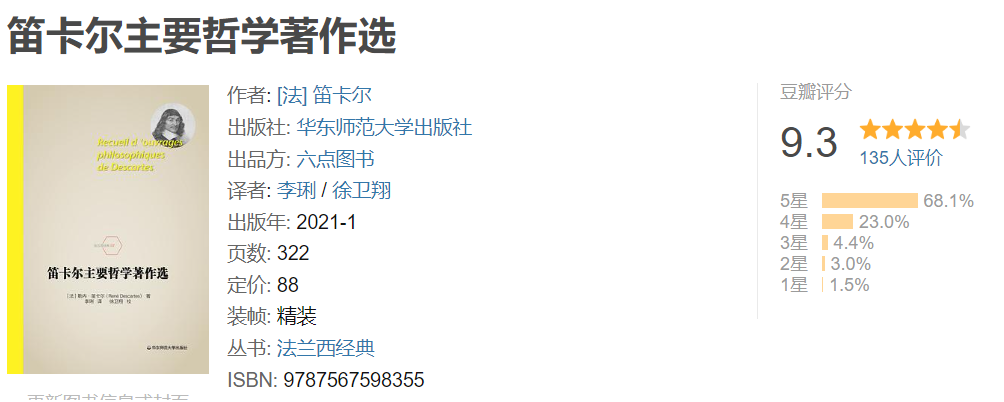

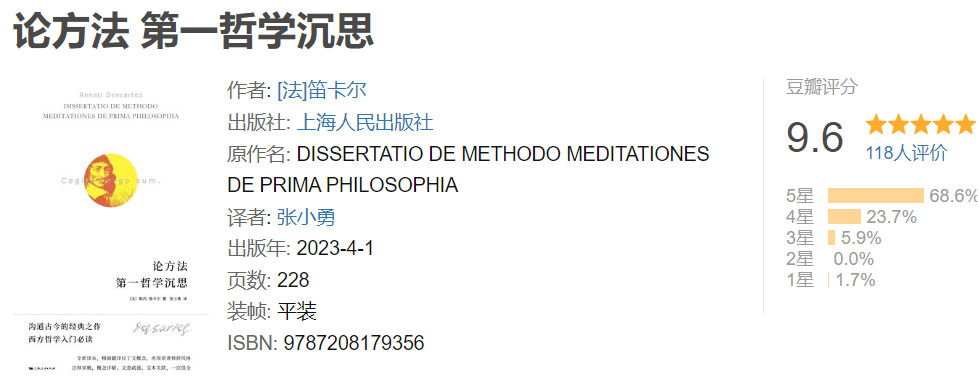

目前这本书已经有了两个新的译本,一个是华东师范大学出版社的《笛卡尔主要哲学著作选》,一个是上海人民出版社的《论方法 第一哲学的沉思》。华师大译本是依据英文本翻译的,但又根据拉丁文本重新校对过,关键概念都标出了拉丁文原文;上海人民的译本则完全是根据拉丁文本翻译的,而且有丰富的注释。因此这两个版本都比较可靠,现在大家阅读笛卡尔,一定要选这两个版本。而且从我个人的经验来看,最好两个译本都买过来,读的时候可以相互参照着读。因为任何译本可能或多或少都会存在的一些翻译的问题,没有任何一个译本是完美的,所以需要多个译本相互参照。可能你读这个译本的某句话读不懂,去参考另一个译本,就豁然开朗了。反之,可能另一句话那个译本翻译的不好,但这个译本又翻译的比较好。总之,在没有能力读原文的情况下,一定要多参照几个译本来读,尤其是一些关键段落(例如第二沉思第三段论我思我在的部分)。

第五,有可靠的研究文献

光有好的译本还不够,因为任何一本原著都绝对不是光看原文就能理解的,一定要参考二手文献(特别是在没有老师带读的情况下)。一些经典的、高质量的二手文献能够极大程度地帮助你理解原著文本。

当然了,二手文献提供的也只是一种解读的参考,跟译本一样,没有一本二手文献是“完美的”。什么叫“完美”?有些同学有一种愿望,希望能找一个绝对权威的二手文献,它的解读完美贴合原著的意思,那么我读这本二手文献就能获得原著最原始的没内容。但这显然是不可能的。二手文献,哪怕是最权威、最顶级的二手文献,也只能代表某一个研究者对原著的理解,它可能在很多方面都比较可靠,但也说不准在某些方面的理解是不可靠的(如果要引入解释学的原则的话,那根本就没有所谓百分百可靠的解释)。二手文献的解读是否可靠,最终要靠你自己去反复比对二手文献的解读和原著的文本,绝对不要指望二手文献可以代替原著。二手文献的意义是启发你理解原著,而不是代替原著。

在二手文献的译介和原创方面,国内学界在不同领域的积累同样是不一样的。例如,我们对柏拉图研究的学术积累比较丰富,但费希特研究的学术积累就比较匮乏。

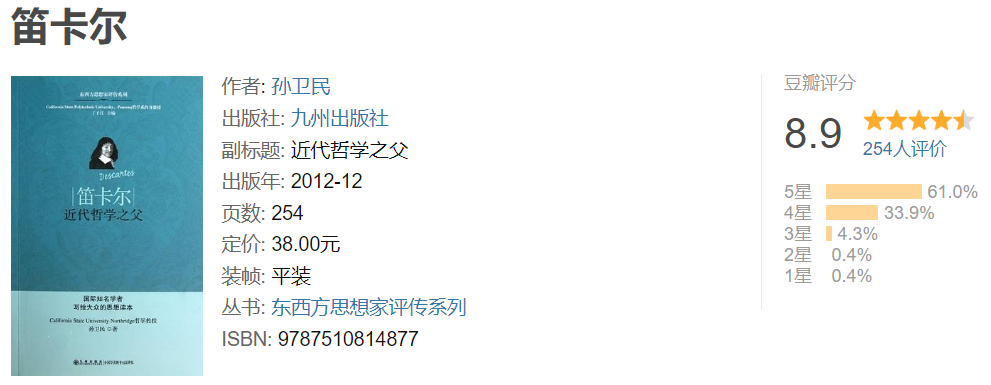

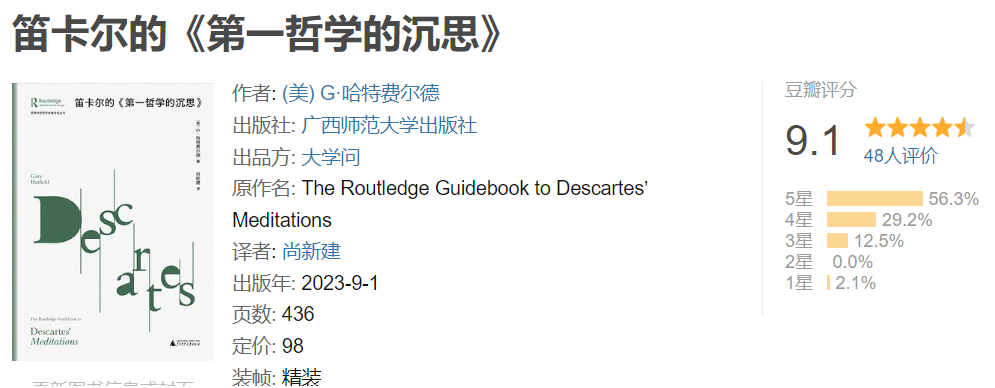

笛卡尔这几年在国内还算比较火,出现了不少比较可靠的研究著作和论文,有的是国外翻译来的,有的是国内学者自己写的。孙卫民的《笛卡尔:近代哲学之父》、哈特费尔德的《笛卡尔的<第一哲学的沉思>》这两本书值得参考,雷思温写的有关笛卡尔的一系列文章(例如《笛卡尔普遍怀疑中的上帝、数学与恶魔》)也值得参考。有这些优质二手文献提供参考,大家在研读笛卡尔原著的过程中就会比较便利。这也是我推荐《沉思集》的理由。

相反,如果一本原著在国内没有什么可靠的二手文献,那就非常不适合初学者阅读,因为当你读不懂的时候你连可以参考的书都没有,那还读个屁啊。

此外,我自己之前也开过笛卡尔《第一哲学沉思》的精读课,逐句讲解《沉思集》的文本。如果有需要,可以咨询我。